Centre d'épaule Saar

Diagnostic de l'instabilité de l'épaule : lésions des tissus mous et lésions osseuses

L'épaule est l'articulation la plus mobile du corps humain, ce qui la rend sujette à l'instabilité. Ces instabilités peuvent être dues à des lésions des tissus mous ou à des défauts osseux, qui surviennent souvent après une luxation ou un stress chronique. Des diagnostics précis sont essentiels pour identifier la pathologie sous-jacente et déterminer la stratégie de traitement optimale.

Classification et bases de l'instabilité de l'épaule

L'instabilité de l'épaule peut survenir en raison d'un traumatisme, d'une surutilisation ou de particularités anatomiques. Un système de classification éprouvé est le système de classification FEDS (fréquence, étiologie, direction, gravité). Elle prend en compte la fréquence des épisodes d'instabilité (solitaire, occasionnel, fréquent), leur cause (traumatique ou atraumatique), la direction de l'instabilité (antérieure, postérieure ou inférieure) et la gravité (subluxation ou luxation complète). Ce système permet une classification rapide et efficace des symptômes, ce qui est crucial pour un diagnostic ultérieur et la planification du traitement.

| Fréquence | Épisodes par an unique : 1 épisode occasionnellement : 2 à 5 épisodes fréquent : > 5 épisodes |

| Étiologie | traumatique atraumatique |

| Direction | avant : antérieur vers le bas : inférieur en arrière : postérieur |

| Gravité | subluxation Dislocation |

Imagerie : la clé du diagnostic

Choisir la bonne technique d’imagerie est essentiel pour évaluer l’instabilité de l’épaule !

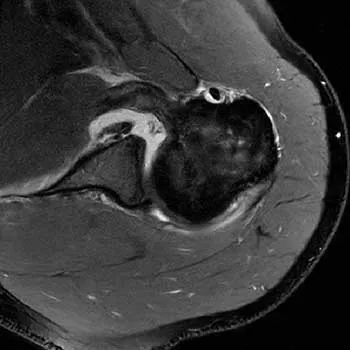

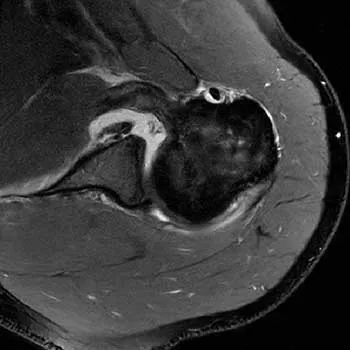

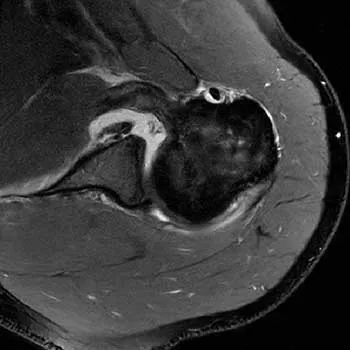

Une simple radiographie n'est certainement pas suffisante pour diagnostiquer les pathologies qui surviennent lors d'une luxation ou qui provoquent une instabilité chronique ! L’imagerie par résonance magnétique (IRM) offre d’excellentes possibilités de visualiser les lésions des tissus mous et s’est imposée comme la référence absolue.

Étant donné qu'en plus des lésions des tissus mous, les lésions osseuses sont également responsables de l'instabilité, la tomodensitométrie (TDM) est souvent recommandée. La tomodensitométrie avec reconstructions 3D est la norme pour visualiser les défauts osseux. La reconstruction 3D permet de visualiser la surface glénoïde en soustrayant la tête humérale afin de montrer même les pertes osseuses mineures. De plus, une bosse Hill-Sachs peut également être affichée et mesurée de manière optimale.

Les nouvelles techniques d’IRM avec séquences 3D offrent des alternatives prometteuses, notamment pour les patients qui seraient exposés aux radiations du scanner. De plus, le diagnostic par ultrasons peut être utilisé pour des tests dynamiques et pour évaluer la coiffe des rotateurs.

Les blessures des tissus mous comme cause d'instabilité de l'épaule

Les tissus mous de l'épaule comprennent le labrum, la capsule, les ligaments gléno-huméraux et la coiffe des rotateurs. Les blessures à ces structures entraînent souvent une instabilité, en particulier après un traumatisme.

Les lésions labrales et capsulaires sont des observations courantes chez les patients présentant une instabilité antérieure. Une lésion typique est la lésion de Bankart, dans laquelle le labrum antéro-inférieur (avant-bas) se déchire de la glène (cavité). Cette lésion survient souvent après une luxation primaire.

Une autre pathologie courante est la lésion SLAP (Labrum Supérieur Antérieur à Postérieur), qui survient principalement chez les athlètes de haut niveau tels que les joueurs de volley-ball ou de tennis. Le diagnostic est principalement réalisé à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) avec produit de contraste, qui fournit des images haute résolution des structures des tissus mous. En cas de doute ou pour une planification chirurgicale, une arthroscopie diagnostique peut être nécessaire.

Les troubles de la stabilité dynamique affectent souvent la coiffe des rotateurs. Ces muscles sont essentiels à la stabilisation active de l’articulation. Les lésions chroniques de la coiffe des rotateurs, plus fréquentes chez les patients âgés, peuvent également contribuer à l’instabilité.

Les défauts osseux résultant de luxations ou de stress chronique sont une cause fréquente d’instabilité récurrente de l’épaule. Les défauts de la glène et de la tête humérale sont particulièrement pertinents.

Les défauts glénoïdes sont causés par des luxations antéro-inférieures (luxations vers l'avant et vers le bas) dans lesquelles une partie de la glène est usée. De tels défauts modifient la forme de l’acétabulum, réduisant ainsi la capacité de centrer la tête humérale. Des études montrent que les défauts de plus de 20 % de la largeur de la glène entraînent un taux de récidive significativement accru après une réparation des tissus mous seule. Pour une évaluation précise, la tomodensitométrie (TDM) avec reconstruction 3D est la référence. Le concept de piste glénoïde permet d'évaluer le risque de luxations récurrentes en évaluant si la tête humérale se trouve dans la zone portante de la glène.

Un autre problème courant est la lésion de Hill-Sachs, une bosse dans la tête humérale postérolatérale qui se produit lors d'une luxation. Ces lésions sont particulièrement problématiques lorsqu’elles sont associées à un défaut glénoïde, car elles réduisent davantage la stabilité de l’articulation. L'évaluation exacte est également réalisée par scanner ou IRM. Une évaluation dynamique pendant l'arthroscopie peut aider à identifier les lésions dites « engageantes », où le défaut engage la glène lorsque le bras est déplacé.

Concepts diagnostiques modernes : lésions sur et hors trajectoire

Une avancée clé dans le diagnostic de l'instabilité de l'épaule est le concept sur et hors piste. Ce concept évalue si une lésion de Hill-Sachs est située à l'intérieur (sur la piste) ou à l'extérieur (hors piste) de la zone porteuse de la glène. Les lésions hors trajectoire présentent un risque accru de provoquer une instabilité récurrente et nécessitent souvent un traitement chirurgical spécifique.

Conclusion

Le diagnostic de l’instabilité de l’épaule nécessite une évaluation clinique et d’imagerie précise pour caractériser avec précision les lésions des tissus mous et des os. Des concepts tels que le modèle de piste glénoïde et la classification sur et hors piste permettent une prédiction plus précise du risque de récidive et une planification thérapeutique optimisée. Grâce aux approches diagnostiques modernes, des traitements personnalisés peuvent être planifiés pour restaurer la fonction et la stabilité de l’épaule à long terme.